活動紹介

当教室に関連するの2017年~2023年の

トピックや取り組みについてご紹介します。

-

2023年

- 12月

-

購読医学雑誌の見直し

医学雑誌の購読価格高騰と円安と大学財政逼迫の影響で、医学雑誌購読をこれまでどおりに継続することが難しくなり、見直しを迫られることになりました。講座単位のアンケート結果にもとづく多数決で決めざるを得ませんでしたので、American Journal of Psychiatry や British Journal of Psychiatry など精神科臨床についての雑誌が2024年から軒並み中止となってしまいました。

大学としてあってはならない状況で、同窓の先生にもご迷惑をおかけしてしまいますので、何とか対応策を考えなければと頭を悩ませています。4月から医学図書館長を担当していましたので、昭和キャンパス全体としての対応に翻弄された日々となりました。病院機能評価・更新受審

12月13~15日に病院機能評価を更新受審しました。大学病院など特定機能病院が対象となるカテゴリー「一般病院3」は、4月から3rdG・ver3.0という新しいバージョンとなり、基準がより厳しくなったところでした。精神科が受審する「副機能・精神科病院」でも、同じく高い水準が求められるようになりました。

正式な結果はこれから届くことになりますが、準備のなかで改善を図ったことがあり、また当日の指摘のなかでこれから取り組みを進めなければならないことも明らかになりましたので、さらなるレベルアップを目指していきたいと考えています。

これまでの病院機能評価などで精神科の評価が高かったことから、私自身は4月から病院機能評価担当の特命副病院長を担当していました。そのため、緊張の3日間となりました。 - 11月

-

最終講義

少し早めでしたが、11月20日に最終講義を担当させていただきました。と言いましても、臨床行動科学という講義の1コマでしたので、「人生行動科学」と題した3年生向けの話でした。

講義のなかでは、自分自身の日常行動の指標としてメール送信数を取りあげ、社会の出来事の影響が明らかとなることをご紹介しました。

そうした内容にも関わらず、国立精神神経医療研究センター名誉理事長や精神神経科学振興財団睡眠健康推進機構長を始めとする先輩や後輩の先生方が足を運んでくださったことに、深くお礼を申しあげます。

- 10月

-

研究の取組みがAMEDで紹介

2016年~2018年度に日本医療研究開発機構(AMED)に採択された「主体的人生のための統合失調症リカバリー支援―当事者との共同創造co-productionによる実践ガイドライン策定」で取り組んだ『統合失調症リカバリー支援ガイド』の研究開発事業が、研究への患者・市民参画(PPI)の先進的な例として、AMEDのホームページで紹介されました。

診療においては共同意思決定SDMという形での患者参画が広がってきていますが、研究についても患者さんや市民と共同した取り組みが重要とされるようになっていることにもとづくものです。この取り組みで作成した統合失調症リカバリー支援ガイドは、群馬大学精神科のホームページで公開しています。

群馬精神医学会・生涯教育研修会

10月21日に第47回群馬精神医学会が開催され、その生涯教育研修会を浅見隆康先生にお願いしました。「精神科医師としての42年-『できるを増やす』という見方を支えに」と題したお話は、ご自身の精神科医としての人生を振返る内容で、なかでも長年にわたり取り組んでこられた土曜学校のお話は圧巻でした。

群馬県こころの健康センターの所長を終えた後、母校に貢献したいとの思いから、条件の悪い群馬大学健康支援総合センター昭和事業場産業医のお仕事をお引き受けくださり、教職員の健康に尽力してこられたことに、改めて深く感謝を申しあげます。小児科との「子どものこころ外来」

精神科と小児科が連携する「子どものこころ外来」の体制がスタートしました。

これまで精神科の児童精神グループと小児科の精神発達グループは、合同のケースカンファレンスや勉強会などで交流を重ね、診療の連携と充実を図ってきました。しかし診療科が別のため、受診希望者や紹介医療機関からは、どちらに相談すれば良いかがわかりにくかったり、適切な診療科への移行が進めにくい状況がありました。

そこで、「子どものこころ外来」という統一名称の使用を病院から認めていただきました。10歳未満は小児科、10~17歳は精神科の担当が原則です。この取組みを出発点に、将来的には「子どものこころセンター」といったワンストップの組織に発展させていきたいと希望しています。

こうした小児科と精神科の連携は、以前からの課題でした。そのひとつとして2019年4月に「群馬県小児科精神科ネットワークセミナー」を開催しましたが、コロナ禍のためにその後の展開を図ることができないでいました。昨年、数名の若手医師が日本児童青年精神医学会の認定医を取得し、子どものこころ専門医機構が設けている「子どものこころ専門医」の資格取得の準備ができてきましたので、今後の小児精神の診療・教育・研究の発展が期待されます。 - 9月

-

教育新聞の連載

2022年の新入生から、高校の保健体育で精神疾患教育が始まったことから、教育関係者向けの専門紙「教育新聞」から寄稿依頼があり、「ユースの心と命を大切にするメンタルヘルス教育」と題した10回の連載を、9~10月に担当しました。オンライン版では、先行して春に公開されていました。

精神疾患教育を担当する教師だけでなく、ユース世代の本人や支援者に役立つ内容を心がけた連載としました。その内容を、春までに群大精神科のホームページで公開予定ですので、ユース支援のためにどうぞご活用ください。

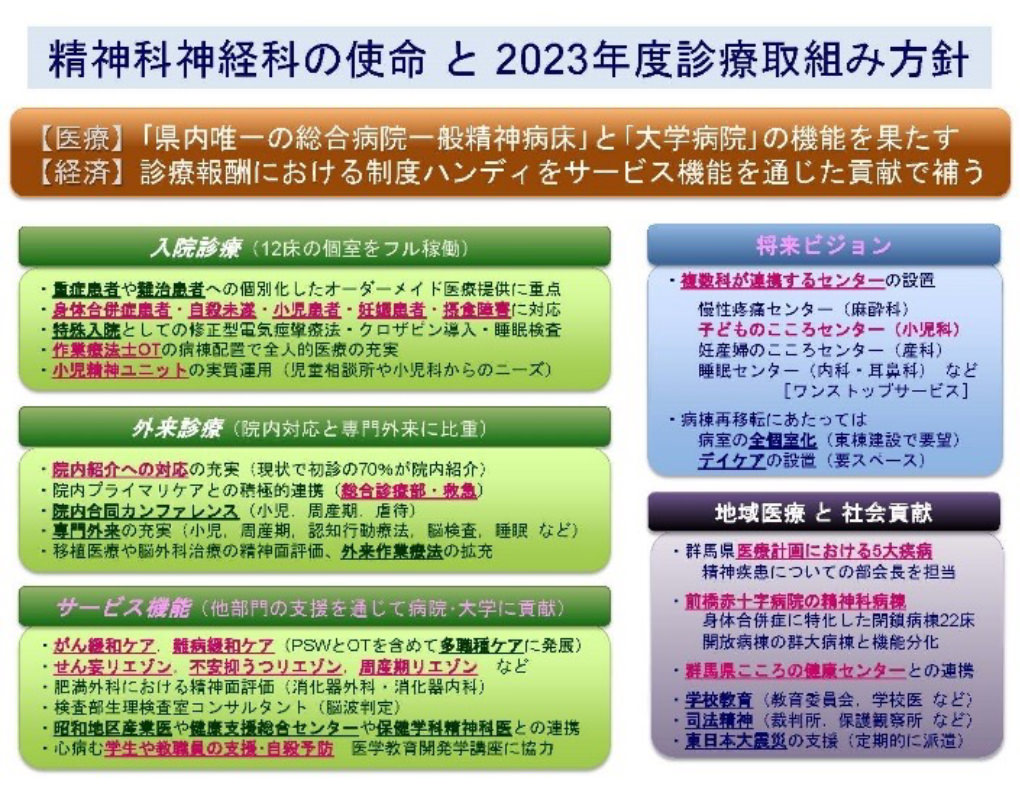

病院長ヒアリング

病院長ヒアリングが9月に行われました。各診療科からそれぞれの現状や将来展望について病院長をはじめとする病院執行部がヒアリングを行い、病院全体の運営方針のもとに位置付けることを目的としたものです。

群大病院での精神科の収入は、入院については患者1人当たり病院平均の1/4で、全体として病院の1.1%、外来は患者1人当たり病院平均の1/5で全体として病院の0.4%という、診療報酬制度にもとづくハンディがあります。いっぽうで、総合病院では精神科があることでの活動を評価して病院全体の収入が増加する仕組みがありますので、その点をご説明して精神科の取組みをご理解いただきました。当日持参した全体像の資料をご覧いただき、総合病院精神科の役割について同窓の先生方にもご理解をいただけますと幸いです。

- 7月

-

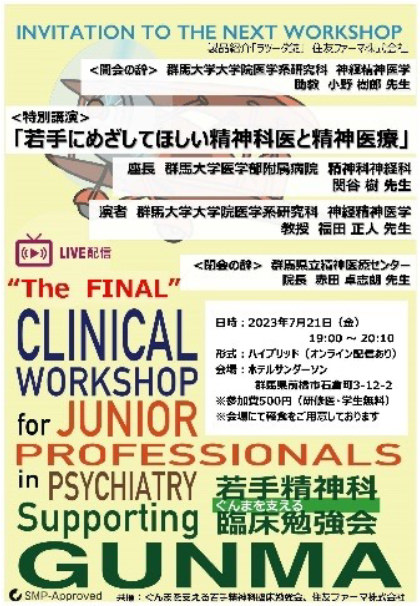

ぐんまを支える若手精神科臨床勉強会

多くの先生方にお世話になりました「ぐんまを支える若手精神科臨床勉強会」が7月21日の第23回で発展的解消を迎えました。

2015年1月から2019年7月まで、4年半で22回の開催という、若手が中心の熱心な開催だったのですが、コロナ禍で開催が難しくなってしまっていました。

群馬県のすべての若手を対象とした新しい会として、本年3月から新しい形での開催を図ることになっています。群馬県内で若手精神科医が団結して元気に活躍できますよう、今後とも応援をよろしくお願い申しあげます。

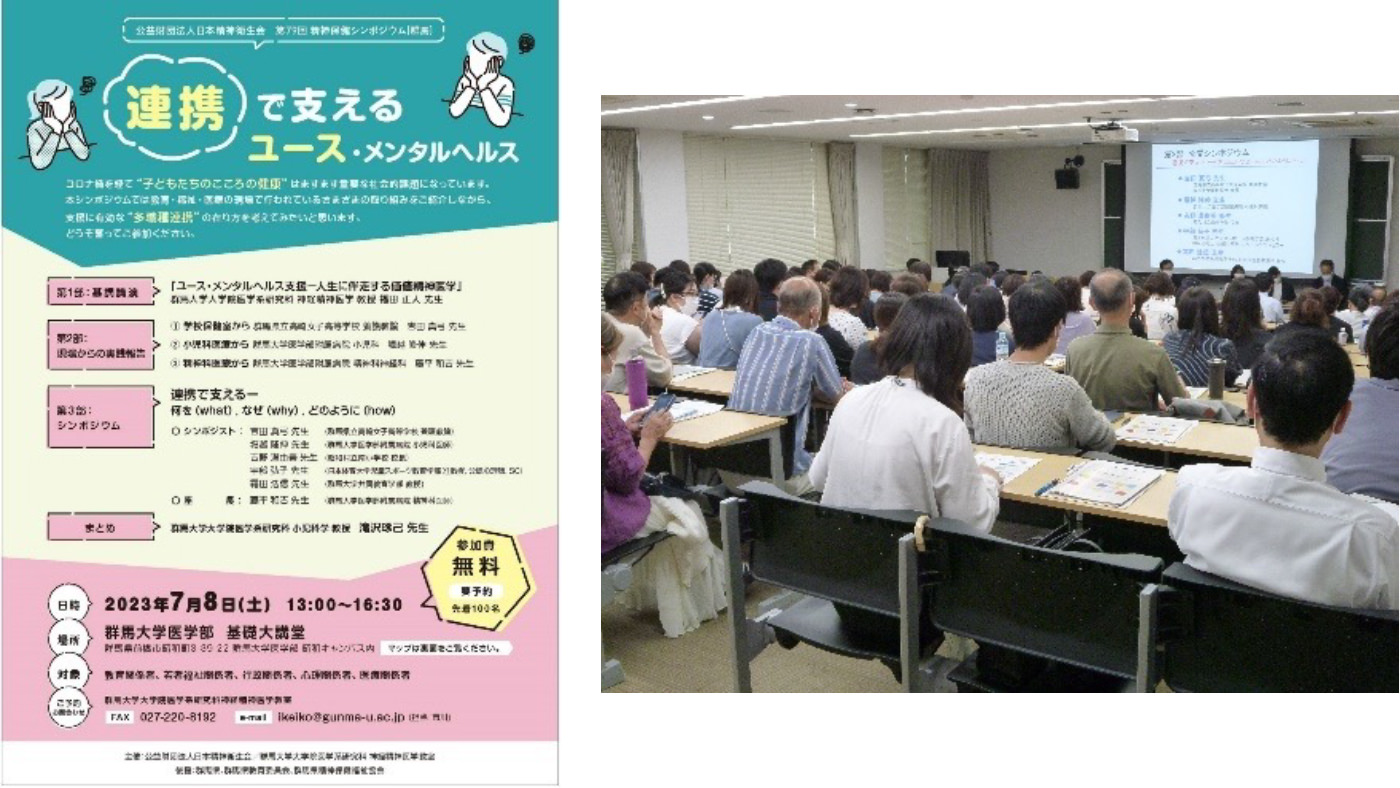

精神保健シンポジウムの開催

日本精神衛生会からの依頼をうけて、第79回精神保健シンポジウム「連携で支えるユース・メンタルヘルス」を7月8日に群馬大学医学部基礎講堂で開催しました。

医療の立場からは精神科と小児科、学校の立場からは小学校校長と高校養護教諭、教育の立場からは特別支援教育の方々にご登壇いただき、さまざまな連携によってユースのメンタルヘルスを支えてきた取り組みについて現場での経験をご紹介いただきました。群馬県・群馬県教育委員会・群馬県精神保健福祉協会から後援をいただいての開催でした。当日の様子の記録が、日本精神衛生会の機関誌『心と社会』54巻4号で紹介されています。

病棟クラークの新体制

長らく病棟クラークとして活躍してくださった二人が、それぞれのご事情で昨春に退職をされました。その後任として二人の新人クラークが勤務していらっしゃいます。病棟の診療業務の支援を中心として、医学生の臨床実習やスタッフの勤務管理など、さまざまな業務をとても緻密にこなしてくださっています。

- 4月

-

精神科看護室の新体制

4月の看護部の人事異動で、精神科看護室が新体制となりました。2期目の精神科看護師長が看護部長室に異動となり、その後任として南病棟9階から新師長が、また長らく精神科副師長としてご尽力いただいた副師長が定年を迎えられ、その後任として北病棟2階から新副師長が着任されました。

お二方とも、精神科に強い関心をお持ちでしたが、これまで精神科での業務の機会がなかったというお話です。精神科以外の視点から精神科を見ていただける貴重な機会ですし、また身体合併症が多い大学病院では心強いご経験をお持ちで、早速実力を発揮していただいています。大学精神科の新しい展開が期待されます。新専門医制度6期生

4月から新しい専門医制度の第6期生として、3名が専攻医研修をスタートさせました。第5期生に続いての複数専攻医で、持ち味を生かした臨床力を早速発揮して活躍してくれています。

このお二人に加えての新人は、群馬県立精神医療センタープログラム専攻医の二人の先生です。お二人は専攻医研修3年目つまり医師5年目で、1~2年目は群馬県立精神医療センターで専門医研修を経験してきました。

また、この後期研修期間に産休や育休を取得する専攻医が増えてきています。群大病院プログラムで現在は県立精神医療センターで勤務している先生と、県立精神医療センタープログラムで現在は群大病院で勤務している先生が、それぞれ勤務と研修に復帰されました。

新専門医制度が始まり、こうした形での人事交流や多様な働き方が増えてきています。従来の「大学医会」「大学同窓会」という枠組みが現実にそぐわなくなってきていますので、コロナ禍明けを機会に見直しを進めるべき時期に来ているのだろうと感じます。

以前、同窓の先生方から「オール群馬」という考え方が大切だというご意見をいただいたことあります。そうした考え方を発展させますと、「群馬県精神科同窓会」「群馬県精神科医会」というあり方が求められるようになってきているのではと考えております。 - 1~3月

-

お二人が学位を取得

博士課程と修士課程に所属されているお二人が学位を取得されました。

博士課程の大学院生の学位は、日本精神神経学会の英文機関誌である Psychiatry and Clinical Neurosciences に2022年に掲載となった「統合失調症患者におけるβ周波数帯域での局所ネットワーク変容についての脳磁図を用いた研究」という論文にもとづくものです。PCN誌の2022年のインパクトファクターは11.9ですので、素晴らしい研究成果であることがおわかりいただけると思います。

修士課程の大学院生の学位は「摂食障害患者の『不確実性に対する不耐性』を評価する認知課題の作成」というテーマであり、精神医学への熱い思いを抱いています。

お二人の研究とも、武井准教授が中心になって指導に当たりました。このお二人の後を追うべく、4月から他の大学院生も国際学会での発表など活躍をされています。 - 1月

-

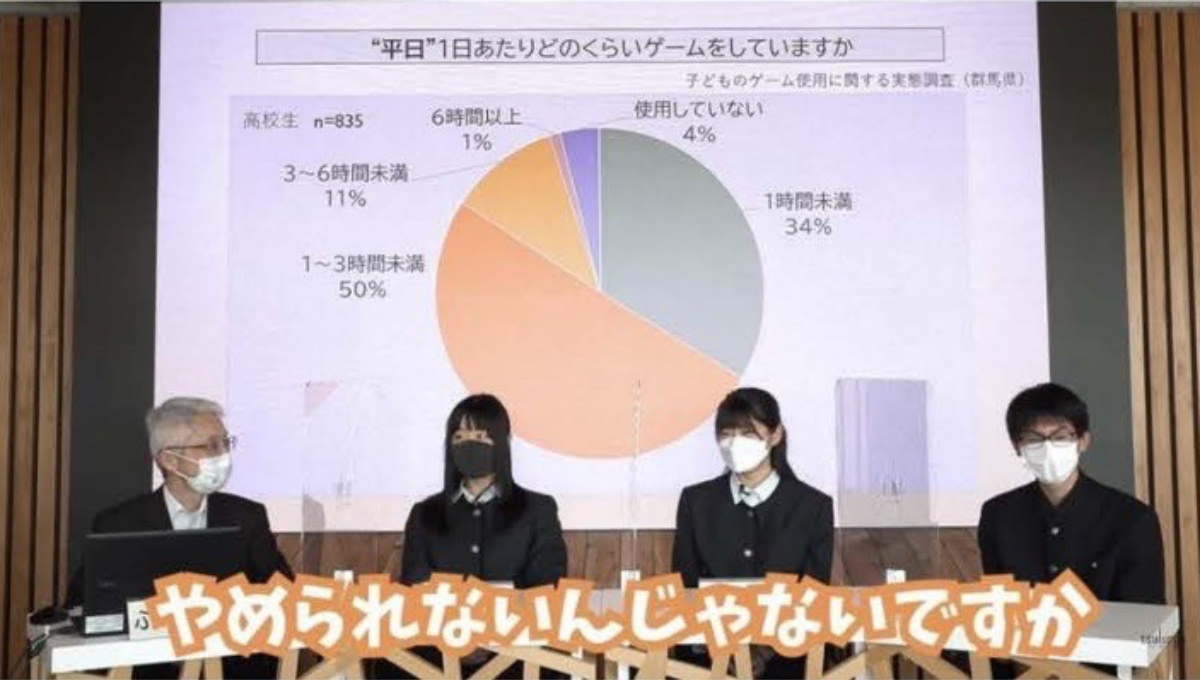

高校生のゲームについての本音

県・精神保健室からの求めで「高校生が本音で語るゲームとの付き合い方セミナー」の司会を担当しました。群馬県公式サイトtsulunosで動画が公開されています。

若い世代にとってゲームは欠かせない存在ですが、その依存について診療のなかで対応を求められたご経験がある同窓の先生方は多いのではないでしょうか。県内公立高校の高校生5名が、「ここまで公言してしまって良いのか」と驚くほどの、本音を語ってくれています。気軽に見ることができる動画ですので、先生方の診療にも役立てていただけますと幸いです。

医学教育モデルコアカリキュラム

文部科学省から、「医学教育モデルコアカリキュラム」の2022年度改訂版が発表されました。6年ごとに改訂が行われるもので、今回の改訂版は2024年入学の医学生から適用となります。各大学の教育の2/3は、このカリキュラムにもとづいた内容とすることが求められています。

医学教育の目的は、「未来の社会や地域を見据え、多様な場や人をつなぎ活躍できる医療人の養成」と定められ、そのための基本的な資質・能力10項目には、「総合的に患者・生活者をみる姿勢GE」「コミュニケーション能力CM」「多職種連携能力IP」など、精神科と関連が深い内容が挙げられています。

臨床実習については、「内科、外科、小児科、産婦人科、精神科、総合診療科では、原則1診療科あたり連続3週間以上の配属期間」とされ、精神科の臨床実習について、これまで以上の充実が求められることになりました。

医学教育については、日本医学教育評価機構JACMEが実施する医学教育分野別評価の受審が求められるようになっています。病院機能評価の医学教育版というイメージです。その7年ごとの更新受審を6月に控えていますので、その準備を進めています。

精神科が担当する講義は、4年生の精神医学に加えて、2年生の行動科学、3年生の臨床行動科学、1~3年生の医系の人間学など、幅広い範囲にわたっています。

-

2022年

- 12月

-

「水源」での紹介

群馬大学の研究産学連携推進機構が発行する群馬大学研究活動報「水源SUIGEN」で、精神科の活動が紹介されました。この冊子は、群馬大学が取り組んでいる研究活動について行政機関などに向けて情報発信することを目的に制作されているもので、中央省庁・ファンディング機関(JSTやAMED)・県庁・県内高校などに送付されています。

地域貢献事業にもとづいてこの3年に作成した3冊の冊子が、「ユース世代への情報発信モデルを構築」として紹介されました。高校生を始めとするユース世代へのメッセージ発信を、そのように受け止めていただくことができました。

- 秋

-

多彩な学会の開催と参加

秋から冬にかけて、群馬と関連して多彩な学会が開催されました。精神医学について、様々な角度から多くの刺激を受けることができました。

9月に高崎で開催された第57回日本精神保健福祉士学会学術集会は、PSWの立場から精神医療を見つめ直すきっかけとなりました。10月に保健学科が主催した第18回周産期メンタルヘルス学会学術集会では、周産期専門外来を担当している先生が大活躍をされました。

同じ10月の群馬精神医学会は昨年に引き続きオンライン開催でしたが、地域精神保健から基礎研究まで幅広い演題が並び、群馬の研究活動の豊かさが実感される発表でした。それに引続く日本精神神経学会の生涯教育研修会は東京大学の笠井清登教授による「精神と行動の科学」と題したもので、価値と思春期をキーワードに精神医学と精神医療の基本を振返る奥深い内容でした。

さらに、「リカバリー全国フォーラム2022」の分科会「10代からのメンタルヘルス-高校でスタートした精神疾患についての教育」は、群馬大学と群馬県教育委員会と群馬県立高校が登場する構成で、群馬一色となりました。今後12月には、浅見隆康先生が大会長を務める第29回精神障害者リハビリテーションが開催される予定になっています。 - 夏

-

教育委員会との連携が進む

5月に高崎市教育委員会と学校保健会からの依頼で、講演「ウイズコロナ時代の学校保健におけるメンタルヘルス―子どもたち、保護者そして教職員の対応」を、7月に群馬県教育委員会と県学校保健会主催の「健康教育実践講座」で、講演「生徒のメンタルヘルスを支える学校教育 ―『こころの健康社会』に向けて」を担当しました。いずれも、今春から高校の保健体育で精神疾患教育が始まったことがひとつのきっかけとなって依頼があったものです。

また8月に群馬県教育委員会が公表した「自殺の危険が高まった生徒への危機介入マニュアル」の作成には、同窓の先生や教室員が携わりました。

教育現場と精神科の連携の必要性について、実際の連携を進めることが難しい現状があります。そうした状況が少しずつ変わりつつあることを感じる経験となりました。

そうした経験から、医学書院の月刊誌『精神医学』の9月号で「学校で精神疾患を『自分のこと』として教育する」を特集させていただきました。 - 春

-

「ホッと農園」がスタート

2021年春から、病棟での作業療法がようやく始まったことをお伝えしましたが、そのひとつとして「ホッと農園」での作業療法がこの春から始まりました。場所は病棟の東側で、駐車場4台分のスペースを使うことができるようになりました。9月号の病院だよりでも紹介されました。

初年度として野菜作りからスタートしましたが、ガーデン風のスペースへと発展できないかと模索中です。土いじりの癒しの効果による精神科の作業療法としてだけでなく、病院全体の憩いの場になればと期待しています。

作業療法士の活躍で、作業療法はさらに発展を遂げています。9月からは外来作業療法が開始となり、10月からは病棟入口の長い廊下の壁面に作業療法の成果物を掲示できるパネルが設置されました。今後の展開が期待されます。 - 4月

-

上毛新聞·元気ライフでの紹介

上毛新聞・元気ライフの4月号で、精神科が紹介されました。元気ライフには群大病院のページがあり、診療科や部門が順番で取り上げられています。精神科についてのタイトル「気付き支え合うこころの健康社会へ」は、私達が診療のうえで心がけている取り組みの姿勢です。

新専門医制度5期生

4月から新しい専門医制度の第5期生として、お二人の先生が専攻医研修をスタートさせました。久しぶりの複数専攻医が頼もしく、持ち味を生かした臨床力を早速発揮して活躍しています。

このお二人に加えての新人は、群馬県立精神医療センタープログラム専攻医のお二人です。お二人は専攻医研修3年目つまり医師5年目で、1~2年目は群馬県立精神医療センターで専門医研修を経験してきました。

新専門医制度が始まる前には、専門医研修を大学で始めたうえで2年目以降に群馬県立精神医療センターなど県内の医療機関で研鑽を積むことが大部分でした。新専門医制度が始まったことで、それとは逆の順序となる場合があることはわかっていたことでしたが、実際に専攻医の先生をローテーションで迎え入れるのは初めての経験となりました。1~2年目での経験にもとづいて、大学に新風を吹き込んでくれており、おおいに刺激されています。 - 3月

-

eスポーツからゲーム依存まで

群馬県の公式動画サイト「湯けむりフォーラム」で、県・精神保健室が担当して2020年度に「みんなで話そう! ゲームのこと-eスポーツからゲーム依存まで」が紹介されました。2021年度はその第2弾として、「みんなで話そう!ゲームのこと Vol.2」がアップされ、その2つの司会を担当しました。2020年度に引き続き、ゲーム依存の専門家の久里浜医療センター・松﨑尊信先生が参加しておられます。

若い世代にとってeスポーツやゲーム依存は身近なことですし、ゲーム症がICD-11に採用されたことで一般の方の関心も高いテーマですので、お時間がありましたらご覧いただければと思います。

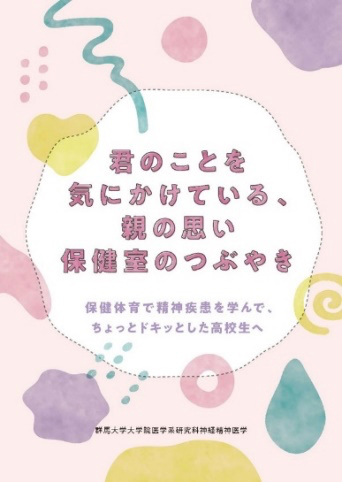

高校の精神疾患教育に向けた冊子

過去2年間に引続き2021年度も、群馬大学・地域貢献事業に精神科からの申請「ユース世代のこころの健康社会に向けた県内ネットワークの推進」が採択されました。この4月から高校の保健体育で40年ぶりに精神疾患教育が始まることに向けて、高校生向けの冊子『君のことを気にかけている、親の思い保健室のつぶやき-保健体育で精神疾患を学んで、ちょっとドキッとした高校生へ』を制作しました。

自分自身や家族や友人など、精神疾患を身近に体験している高校生に、見守っている親や養護教諭がいることを思い出してもらおうという趣旨の冊子で、先生方に夏前にお届けしました。一般の関心が高く、朝日新聞の全国面や教育新聞などで紹介されました。

精神科のホームページからPDFファイルがダウンロードできますので、先生方の周りのユース世代に向けて自由にご利用いただけますようお願い申しあげます。

- 1月

-

藤原先生が講師に

1月1日付で、藤原和之先生が講師に昇任されました。

藤原先生は、病棟指導医やリスクマネージャーを始めとする臨床業務に尽力しており、また脳画像を始めとする臨床研究に熱心に取り組んでおり、さらに大学院や遺伝発達行動学に在籍していた時に発展させたGABAについての動物実験に携わるなど、日夜にわたり目覚ましい活躍をしています。今後のさらなる発展をご期待いただければと思います。

-

2021年

- 9月

-

群馬大学の記者会見

大学本部の広報から声をかけていただき、9月24日に群馬県庁32階にある官民共創スペースであるNETSUGENで記者会見を担当しました。

精神科の取組み「ユース世代のこころの健康社会に向けた県内ネットワーク構築」が大学の地域貢献事業に採択されていることを承けて、「ユース世代のこころの健康社会-コロナ禍での群馬大学地域貢献事業の取組み」として発表をしました。この記者会見については、発表資料を含めて群馬大学のホームページで紹介されています。https://www.gunma-u.ac.jp/outline/out009/g63349/g109974

- 8月

-

武井先生が准教授に

8月1日付で、武井雄一先生が准教授に昇任されました。現在、外来医長を始めとして病院や大学のさまざまな業務を担当しており、今後さらに活躍の機会が増えることになると思います。こうした助教以上のポストは、すべて全国公募と人事委員会による選考で行われています。

『標準的医療説明』

大学としての取組みではありませんが、日本精神神経会の理事としての取組みについてご紹介させていただきます。理事の業務のひとつとして、内科系学会社会保険連合(内保連)を分担しています。この内保連が出版した『標準的医療説明-インフォームドコンセントの最前線』の編集に携わりました。

この書籍は、診断や治療について患者さんに説明しインフォームドコンセントを得る際の内容や注意点について、標準的なモデルを示したものです。こうした書籍を内保連が出版した趣旨は、インフォームドコンセントの質を向上するとともに、そうした説明が保険診療として評価されることを目指してのものです。精神科については、認知行動療法・電気けいれん療法・クロザピン療法・認知症・依存症・摂食障害の6項目が取り上げられています。

- 6~7月

-

母性看護専門看護師コース

6~7月に、保健学研究科大学院の母性看護専門看護師コースの2名の大学院生の実習を受け入れました。これは、保健学科の大学院に専門看護師を養成するコースが設けられ、そのうち母性看護コースを専門とする大学院生が、周産期のメンタルヘルスについて実習するものです。お二人とも看護師としての勤務のなかで周産期のメンタルヘルスに接した経験をお持ちの方ですので、とても実践的な内容となりました。

周産期の死因として自殺が出血を上回ることが明らかになって以来、産婦人科における周産期メンタルヘルスについての関心が高まり、保険診療にも早速組み入れられましたので、このところ精神疾患をもつ妊婦さんが大学病院に紹介されてくることが急速に増えています。その意味で、周産期メンタルヘルスに通じた専門看護師が増えることは、とても心強いことと感じています。 - 4月

-

新専門医制度4期生

4月から新しい専門医制度の第4期生として、武知恵先生が専攻医としての研修をスタートさせました。初期臨床研修は、長野県の佐久総合病院で終えられました。昨年に引き続いて同期生が1人だけであるのは少し寂しいことですが、これまでのキャリアを生かして早速に活躍をしてくれています。

新しい年度を迎えたことで、第1期生の4名の先生の専攻医研修が終了となりました。その経験をもとにこれから専門医の取得を目指すことになりますが、これまでのような日本精神神経学会の学会専門医ではなく、日本専門医機構の機構専門医となります。システムが変わりすべてのことが初めての経験で、戸惑いや苦労が多かったと思いますが、無事に専門医資格が取得できることを期待したいと思います。日本精神神経学会の専門医の面接試験は、コロナ禍への配慮から昨年からオンライン面接となっています。専門医制度の動向

本来の予定では、専攻医研修に引続いて、この4月からはサブスペシャルティ研修が始まるはずでした。しかし、日本専門医機構のサブスペシャルティ制度がまだ決定されていない状況です。そのため日本精神神経学会では、精神科サブスペシャルティボード(PSSB)を設置し、精神科サブスペシャルティを希望する学会からの申請にもとづく審査を行い、来年4月から認定を開始する予定となっています。詳しくは、日本精神神経学会のホームページをご覧ください。若手医師・専攻医・研修医・医学生にとっては、将来の進路に関わるおおきな関心となると考えられます。

群馬大学医学部附属病院が基幹施設となっている精神科専門医研修プログラムについては、少しずつ充実を図っています。従来は県内14施設に連携施設をお願いしていましたが、2019年度からは東京都立松沢病院、2020年度からは東京大学医学部附属病院という県外施設にも加わっていただきました。東京には専門研修のシーリングという群馬県とは異なる状況もありますので、若手医師にとって魅力的なプログラムをこれからも心がけていきたいと考えております。生命医科学大学院生

大学院の生命医科学専攻に、お一人の方が入学されました。医学科以外の大学を卒業した方が入学する、2年間の修士課程の大学院のことです。大学で心理学を勉強したことから、将来は精神疾患の支援に携わりたいと希望しての入学です。コロナ禍のため研究を進めるにあたっての困難がありますが、すでに積極的に取り組んでいただいています。

こうして、医学科以外を卒業した方が大学院に入学されるのは、現役の高校教員として勤務しながら2004~2012年に在籍して博士(医学)を取得した方以来のことです。この方はその後に上毛文学賞や群馬県文学賞を受賞されましたので、そうした異分野の方の活躍を楽しみにしています。待望の作業療法士が病棟に配置

4月から滝沢伊吹・作業療法士が精神科の病棟に配置となりました。同窓の先生方にとっては意外かもしれませんが、精神科の診療に欠かせないコメディカル・スタッフがなかなか配置されないという状況は、全国の大学病院に共通しています。これまで作業療法は、看護師や臨床心理士の皆さんが、本来の業務の合間を縫って工夫をしながら実施していました。精神保健福祉士についても、群大病院の病棟に正式に配置となったのは2016年で、いずれも精神科病院実地指導・実地審査や病院機能評価で指摘を受けたことをうけて、大学にようやく認めてもらうことができたという経緯でした。

滝沢作業療法士は、とても勉強熱心な方です。身体合併症や摂食障害や児童患者が多いという大学病院の入院患者さんの特徴に合わせた作業療法を、早速展開しています。今後、患者さんごとの希望や目標に合わせた個別化された作業療法の発展が期待されます。 - 3月

-

専門医研修プログラム管理委員会

専門医研修においては、毎年専門医研修プログラム管理委員会を開催して専門医研修の進捗状況を確認し、次年度への進級を判定することになっています。今年は3月2日に開催しました。コロナ禍のため、専攻医の先生には現地で、連携施設の指導医の先生方にはオンラインでご参加いただきました。

例年、群馬県立精神医療センターのプログラムと合同で開催しており、今年は群馬大学医学部附属病院プログラム6名・群馬県立精神医療センター4名で、1年生4名・2年生2名・3年生4名という賑やかな開催となりました。10名が専門研修の様子を発表し、専攻医ごと施設ごとの特色を交流することで、達成できたことやこれから励むべきことを確認でき、無事全員が進級となりました。コロナ禍のユース支援冊子

2019年度に引き続き2020年度も、群馬大学・地域貢献事業に精神科からの申請「ユース世代のこころの健康社会に向けた県内ネットワークの推進」が採択されました。しかしコロナ禍のために人が集まるイベントを開催することはできませんでしたので、それに代わるものとしてコロナ禍のユース支援に向けた冊子『これから、自分の人生どうなるの? コロナ禍で不安になった君へ。思ってもいなかった生き方にたどり着いた15人のお話』を制作しました。

ユース世代は、コロナ禍に共通する影響に加えて、「人生の先行きが見えなくなった」という長期的な困難を抱えることになりました。その支援が求められていることを経験したことにもとづく取組みです。原稿を書くのは初めてという当事者の方から認知行動療法の第一人者である大野裕先生まで、地道な人生を誠実に歩んでいる方々が大切な原稿をボランティアでお寄せくださいました。このホームページからPDFファイルがダウンロードできますので、先生方の周りのユース世代に向けて自由にご利用いただけます。

-

2020年

- 11月

-

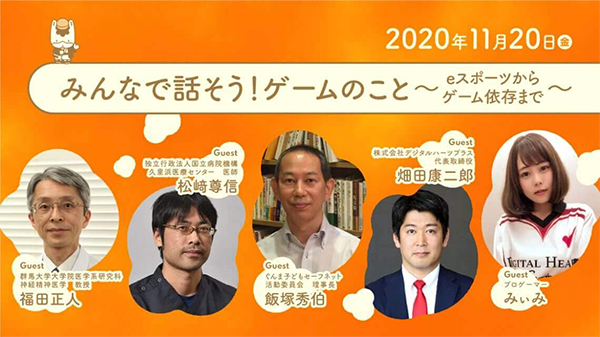

ゲーム依存フォーラム

群馬県の公式動画サイト「湯けむりフォーラム」で、2020年は「Withコロナの未来」がテーマにとりあげられました。そのひとつとして、精神保健室が担当の「みんなで話そう! ゲームのこと-eスポーツからゲーム依存まで」の司会を担当しました。

ゲーム依存の専門家の久里浜医療センター・松﨑尊信先生やぐんま子どもセーフネット活動委員会の飯塚秀伯理事長のお話とともに、プロゲーマーのみぃみ選手やその所属先で障害者を雇用しているデジタルハーツプラスの畑田康二郎社長も登場して、さまざまな視点からゲーム依存について考えることができました。もともと注目されていたテーマですが、コロナ禍により精神科の診療でも話題となることがさらに増えてきましたので、1時間23分と長い動画ですが、年末年始などにお楽しみいただければと思います。https://www.youtube.com/watch?v=awpcC6hxq4s

- 10月

-

佐藤先生が上毛文学賞と群馬文学賞に

現役の高校教員として勤務しつつ精神科の大学院に2004年4月から2011年3月まで在籍し、NIRS研究で学位を取得した佐藤利正先生が、2019年の第55回上毛文学賞・小説部門の受賞に続き、2020年の第58回群馬県文学賞・小説部門を受賞されました。

この群馬県文学賞は、7部門への2474点の応募から選出されたもので、受賞作「カウンセリング」は精神科と深く関連する内容です。高校教員・脳研究者・小説執筆という多彩な才能に驚くばかりで、年末に向けてようやく嬉しい話題に恵まれたことに思わず顔がほころびました。 - 8月

-

藤平先生にベストティーチャー学長賞

第14回群馬大学ベストティーチャー賞の学長賞を、藤平和吉先生が受賞されました。この賞は、「教育実践に顕著な成果をあげた教員の功績を表彰するともに、公開授業等を通して本学の教員の意欲向上と大学教育の活性化を図ることを目的」とするもので、学生の評価にもとづいて選ばれた候補について、教員の評価を加えて選考します。

- 5月

-

オンライン臨床実習の模索

医学生が自宅にいたままですべてをオンラインで行う2週間の臨床実習のプログラムを用意し、5月18日から開始。夏休み前に3ターム、夏休み明けに1タームを行いました。

- 4月

-

統合失調症リカバリー支援ガイド

日本医療研究開発機構AMEDの開発研究として実施した「主体的人生のための統合失調症リカバリー支援-当事者との共同創造co-productionによる実践ガイドライン策定」の成果として作成した、「統合失調症リカバリー支援ガイド-当事者・家族・専門職それぞれの主体的人生のための共同創造」(第1.1版)をホームページにて公開しました。いろいろな立場の皆さんからのご意見を、パブコメとして募集しています。

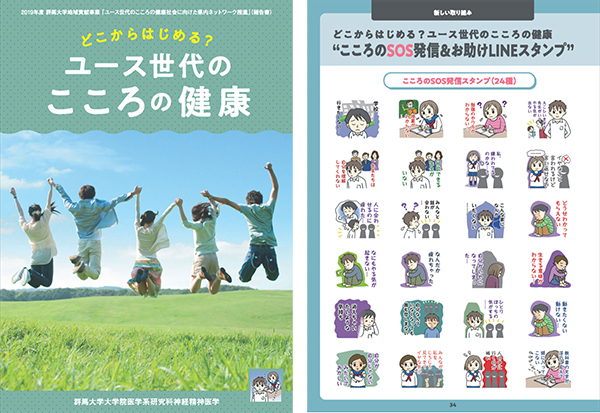

SOS発信&お助けLINEスタンプ

2019年度の群馬大学・地域貢献事業に採択された「ユース世代のこころの健康社会に向けた県内ネットワークの推進」の成果をまとめた冊子、『どこからはじめる? ユース世代のこころの健康』を作成し、精神科のホームページで公開しました。さまざまに工夫にもとづく取り組みを紹介する実例集として、群馬県の皆さんの経験を全国に発信する冊子です。

冊子の最後のところで、この事業で作成した「SOS発信&お助けLINEスタンプ」を紹介しました。ユース世代が、苦しい時、困った時に、気軽にSOSを発信してほしいとの思いから作成したスタンプで、LINEストアで公開されています。この取り組みは、4月17日の上毛新聞で「コロナの不安和らげて-LINEスタンプ作成」として紹介されました。

臨床研修での精神科の経験が必須に

2年間の初期臨床研修において、精神科を少なくとも4週間経験することが必須となりました。これからの医師は、どんな専門分野に進む場合でも、必ず精神科での診療経験を積んでいくことになります。

そうした役割に応えられるよう、日本精神神経学会は『研修医のための精神科ハンドブック』を刊行しました。この書籍のPDFファイルは、学会ホームページで一般公開されています。その冒頭の第1章「精神科研修で学ぶ医学と医療の基本」の執筆を担当し、医師の育成における精神科研修の意義をまとめました。新専門医制度の第3期スタート

新しい専門医制度の第3期生が専攻医としての研修をスタートさせました。昨年に引き続いて同期生が1人だけであるのは少し寂しいことですが、研修医のうちから精神科の研修期間を長くとっていましたので、スムーズに溶け込んでもらうことができ、早速に活躍をしてもらっています。

- 3月

-

新型コロナウイルス感染症の激震

新型コロナウイルス感染症が急速に広がり、世界史の年表にも残るような事態になりました。群大病院は新型コロナウイルス感染症について、最重症の患者さんを受け入れる役割を担っています。そうした病院としての位置づけのなかで、精神疾患患者についてどう対応するかがさまざまに模索されました。院内感染を予防する観点から、精神疾患の患者さんも新型コロナウイルス感染症に対応する病棟に入院していただき、そこに精神科から往診するという形で受け入れることとなりました。

病院機能評価で2つのS評価

5月15日(水)~17日(金)に、群大病院は病院機能評価を受審しました。定期的な更新のためですが、一昨年4月に新設された特定機能病院を対象とした厳しい基準である「一般病院3」という新しいカテゴリーにもとづく受審となりました。

精神科についての内容は副機能「精神科病院」で評価され、「認定」という審査結果を受けることができました。26項目のうち、S評価が2項目、A評価が20項目、B評価が2項目、該当なしが2項目という結果でした。

日々の診療のなかで、外科系や麻酔科との連携、あるいは栄養士やNSTチームとの共同に努めています。そうしたチーム医療の取り組みについて、なかなか難しいとされるS評価をいただけたことは、とても励まされる思いでした。 - 2月15日

-

こころのふれあい研修会

2019年度の群馬大学・地域貢献事業に採択された「ユース世代のこころの健康社会に向けた県内ネットワークの推進」にもとづく取り組みのひとつとして、こころのふれあい研修会シンポジウム「若者のメンタルヘルスを支えるための実践活動」を開催しました。

藤平和吉先生の司会のもと、医学生・養護教諭・保健師・公認心理師・小児科医の6人のシンポジストから、さまざまな立場にもとづく実践の紹介がありました。専門の分野はそれぞれ異なっても、人と人とのつながりが大切だという基本が共通していたことが印象的でした。 - 2月7日

-

群馬てんかん懇話会

精神科が幹事を担当して、第44回群馬てんかん懇話会を、群馬ロイヤルホテルで開催しました。特別講演を、精神科医であるむさしの国分寺クリニックの加藤昌明院長にお願いし、「てんかんを持つ女性が安心して妊娠・出産するための支援-正しい情報提供と適切な薬物調整」についてお話をいただきました。妊娠中の服薬はさまざまな分野でトピックとなっているテーマですので、具体的なデータにもとづくお話は、これからの診療に生きる勉強になりました。

-

2019年

- 12月

-

SST普及協会学術集会

SST普及協会・第24回学術集会群馬大会が、群馬大学健康支援総合センターの浅見隆康先生を会長として、12月6日(金)~8日(日)に前橋テルサを会場として開催されました。「メンタルプラスの時代へ-もっとモバイルな、もっとカラフルなSSTを」という大会テーマのもと熱気あふれた大会になりました。

最終日には、岩波ジュニア新書『居場所がほしい-不登校生だったボクの今』の著者である若い浅見直輝さんをお招きした市民公開講座が開催され、当事者の立場からのお話が大切な学びとなりました。 - 10月15日

-

専攻医エントリー開始

新しい専門医制度における専門医研修プログラムへの応募がスタートしました。国としては、専門医制度には医師の地域偏在と診療科偏在を改善する役割もあるとの立場から、都道府県ごとの将来の医療需要予想にもとづいて専攻医定員を定める方針とし、都道府県の診療科ごとに必要な場合にはシーリングを設けることになりました。

その想定では、群馬県の精神科医は不足でも過剰でもないとされています。しかしこのシーリングの設定は研修医の専攻医応募に影響を与えるだけでなく、専門医研修プログラムのあり方にも影響を与えるもので、今後も大きな動きが予想されます。 - 9月7日

-

こころのふれあいバザー展

恒例の「こころのふれあいバザー展」を県庁1階で開催しました。群馬県内のこころの病をもつ当事者や精神保健医療福祉に携わる方が集まり、それぞれの活動を発表するとともに、県民との交流を深めるイベントです。販売と活動紹介に32施設、展示に12施設が参加しました。昨年から、群大精神科も展示に参加しています。

以前は精神疾患の関係者が中心の集まりでしたが、最近は幼稚園生のだんべえ踊り、中学生の吹奏楽部演奏、医師のミニオペラコンサート、中高年のウクレレサークルの演奏など、盛りだくさんのステージプログラムが展開されるようになってきています。

そのなかで以前から毎年ボランティア演奏を引き受けてくれているのが、医学生のFlow Orchestraです。今年は室内楽・弦楽・木管アンサンブルの三部構成で、一般の方に馴染みのある8曲を披露してくれました。 - 8月23日

-

精神医学講座担当者会議

全国の82大学医学部の精神科主任教授で構成する「精神医学講座担当者会議」という組織があります。精神科七者懇談会(七者懇)の1組織です。2019年に福田が会長に、慶應大学・三村將教授と京都大学・村井俊哉教授が副会長に選任されました。その第37回年次集会を、8月23日(金)と24日(土)にKKRホテル東京で開催しました。在任80名のうち50名が参加して大学精神科における診療と教育について熱心な意見交換を行いました。ゲストとしてお招きした厚生労働省精神障害保健課の得津課長・寺原朋裕課長補佐からは、貴重なご示唆をいただきました。

- 8月

-

地域貢献事業

群馬大学は、地域貢献事業を学内から公募して実施しています。

精神科からはこれまで、「メンタルヘルス多職種チームのネットワーク構築と自助グループの育成」(2012~4年)と「ユースメンタルヘルス向上のために県内ネットワークの構築」(2015~7年)という事業が採択されてきました。今年度は、「ユース世代のこころの健康社会に向けた県内ネットワークの推進」という申請が採択されました。今回から採択には大学としての意向をよりはっきりさせることになりましたので、メンタルヘルスが群馬大学の地域貢献の柱のひとつとして認められたことになります。

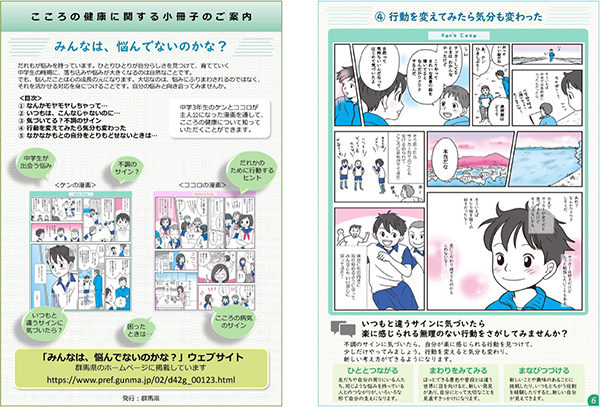

この採択に先立つ地域貢献として、群馬県精神保健室に協力して、中学生向けの漫画冊子『みんなは、悩んでないのかな?』を作成しました。群馬県が発行主体となった冊子で、「若者の自殺防止 漫画で呼びかけ」としてNHKで報道されました。上記の冊子名で検索していただくと群馬県庁のホームページがヒットし、そこからPDFファイルが自由にダウンロードできます。診療や教育や一般向け講演などで、自由にご利用ください。 - 6月16日

-

世界脳週間

「世界脳週間」は、脳科学の意義と重要性を一般に啓発するために行われている世界規模の取組です。群馬大学では脳に関連する教室の共同の取組みとして、高校生をおもな対象とした1日がかりの公開イベントを毎年開催しています。

午前に2つの講演を学んだ後、午後は希望にもとづいて14教室に分かれて実習を行いました。精神科には7名の高校生や一般の方が訪れ、MEGやNIRSについての体験を行った後に、そうした検査と精神疾患との関連についての耳を傾けてくれました。 - 5月15日

-

病院機能評価受審

5月15日(水)から17日(金)に、群大病院は病院機能評価を受審しました。定期的な更新のためですが、昨年4月に新設された「一般病院3」という新しいカテゴリーにもとづく受審となりました。これは特定機能病院を想定した厳しい基準ですので、特定機能病院の再承認が試される機会でもありました。審査当日のサーベイヤーの講評では多職種連携と電気痙攣療法について高く評価をしていただきました。

- 4月1日

-

柳澤雅江師長の着任

柳澤師長は2006年から2014年まで精神科師長として勤務していたことがあり、古巣への復帰ですので最初からスムーズに勤務をしていただいており非常に頼もしく感じています。

新専門医制度の第2期スタート

新しい専門医制度の第2期生が専攻医としての~研修をスタートさせました。同期生が1人だけであるのは少し寂しいところですが、小児思春期やトラウマをお持ちの患者さんからの女性の精神科医の要望はおおきいものがありますので、活躍が期待されています。

特定機能病院の再承認

群大病院は4月から特定機能病院に再承認されました。腹腔鏡手術をめぐる出来事の教訓をもとに、医療安全について全国トップの病院に生まれ変わることを目指して取り組んできた成果が、ようやく認められたことになります。

- 4月~

-

群馬県が中学生向けの漫画冊子『みんなは、悩んでないのかな』を発行しました。このタイトルで検索してトップでヒットする群馬県のホームページから、PDFファイルがダウンロードできます。ユース世代を対象にメンタルヘルスについて解説した漫画で、その製作に専門家として協力しました。

この取組みはNHKニュースで、「若者の自殺防止 漫画で呼びかけ」として紹介されました。全国の自治体での利用や、スクールカウンセラーによる授業での活用が始まっており、2020年度に群馬県内の全中学生に冊子として配布されました。

- 3月23日

-

惠良師長の退官

2014年から精神科で勤務をしておられた惠良眞由美師長が3月末で定年を迎えられ、前橋テルサで退官記念パーティーが開かれました。楽しく賑やかな会のなか、看護師人生の最初の頃の精神科勤務時代の話も披露され、いつもは明るく溌剌とした惠良師長の目にも涙がありました。

- 2月16日

-

こころのふれあい研修会

群馬メンタルヘルスネットワークの主催で「軽いと言われるけれど」をテーマに群大医学部の臨床大講堂で開催しました。外見からは軽いと受け取られてしまう疾患や障害による苦労を取りあげたもので、群馬県発達障害支援センターの金子章子さん、群馬県地域生活定着支援センターの高津努さん、群馬県手をつなぐ育成会の前川知三さん、ぐんまつなごうネットの仲道宗弘さんから、それぞれの分野における現状と取り組みをご発表いただき、幅広い経験をお伺いすることができました。

-

2018年

- 9月1日

-

こころのふれあいバザー展

「こころのふれあいバザー展」を例年のとおりに県庁1階の会場開催しました。

今回初めてだったのは、元景幼稚園の園児によるだんべえ踊りと、前橋市第五中学校吹奏楽部による演奏があったことです。いずれも若さ溢れ元気いっぱいで、新しい風を感じるステージでした。メンタルヘルスが広く県民の関心であり、社会のなかで私たちの役割と責任が広がっていることを改めて考え、今後の発展が楽しみになりました。医学教育分野別評価

群馬大学は「評価基準に適合」の認定を受けることができました。

下位領域ごとでは、基本的水準が適合20項目・部分的適合16項目、質的向上のための水準が21項目・部分的適合14項目でした。今後7年間の認定期間のうちに、部分的適合の点について改善に取り組んでいきます。 - 6月

-

前橋赤十字病院の身体合併症病棟

前橋赤十字病院の移転に伴い、22床の精神科病棟が開棟しました。身体疾患を合併した患者の治療に限定した特例病床という制度にもとづく病棟です。これまで救命救急センターを受診する患者さんへの対応にご尽力を続けてこられた小保方馨先生とその右腕である相澤千鶴先生に、5月から病棟診療経験の豊富な大舘太郎先生が加わり、3人の強力な布陣で、群馬県内の身体合併症医療の充実を目指していきます。

これで群馬県内の総合病院における精神科病棟は2か所となりました。身体合併症病棟に特化した病棟かどうか、閉鎖病棟か開放病棟か、という違いがありますので、今後は2つの病院の病棟が機能分化していけるよう、県内の医療機関や行政の皆さんと相談を進めていくことを予定しています。 - 4月

-

専門医制度

日本専門医機構にもとづく新しい専門医制度がスタートし、4名の専攻医が研修をスタートしました。

群馬大学が基幹施設となる専門研修プログラムは、群馬県立精神医療センター・高崎総合医療センター・前橋赤十字病院・中之条病院の4施設が連携施設となっており、2020年度からは赤城病院・上之原病院・厩橋病院・岸病院・上毛病院・サンピエール病院・西毛病院・田中病院・原病院(五十音順)の9施設にもご参加いただけることになり、合計で14施設からなるプログラムとなります。

群馬県には、群馬県立精神医療センターと三枚橋病院がそれぞれ基幹施設となっているプログラムを含めて、3つの専門研修プログラムがあります。昭和地区の産業医

群馬大学・昭和地区の産業医として、浅見隆康先生が着任されました。これまで昭和地区の産業医は教授が兼任として担当してくださっていましたが、教職員の健康支援をより充実させるために、専任の産業医を配置することになりました。それにあたって、職場における健康としてはメンタルヘルスがもっとも大切なテーマであることから、精神科医が求められたという経緯がありました。

-

2017年

- 9月2日

-

こころのふれあいバザー展

「こころのふれあいバザー展」を刀城会館で開催しました。

例年は県庁1階の県民ホールで開催されているイベントですが、会場が耐震工事で使用できないため、群馬大学の会場を臨時で使用しました。

医学生のフローオーケストラが毎年ボランティアで演奏を披露してくれていますが、病院に近い会場となりましたので、他科の入院患者さんやスタッフの皆さんも足を運んでくださり、精神疾患について知っていただく機会となりました。

群馬大学大学院医学系研究科 神経精神医学教室

群馬大学大学院医学系研究科 神経精神医学教室